Die Menschheit steht in Bezug auf ihren Materialverbrauch an einem Wendepunkt. Auf der Erde gibt es seit Ende 2020 gleichviel menschengemachtes Material wie Biomasse. Nach einer Studie, die im Magazin «Nature» publiziert wurde, wiegen alle von uns produzierten Bauwerke, Infrastrukturen und Dinge wie Kleider, Computer oder Plastikflaschen mehr als die Gesamtheit aller lebenden Organismen. Diese Zahl lässt aufhorchen. Insbesondere auch, weil sie sich in den letzten 120 Jahren exponentiell vervielfacht hat. Was ebenfalls auffällt: Ein Grossteil des menschengemachten Materials besteht aus Beton. Expert:innen aus der Branche sind sich einig, dass wir Baustoffe vermehrt wiederverwenden oder recyceln müssen.

Bauwerke als Rohstoffminen der Zukunft

Dafür gibt es grosses Potenzial. In unseren Bauwerken befinden sich Milliarden Tonnen an hochwertigen Materialien. Zwar sind wir schon recht gut darin, diese zu recyceln, jedoch könnten wir bereits viel früher ansetzen. Innovative Ansätze zeigen auf, wie wir bereits verbautes Material vermehrt wiederverwenden könnten. Einige davon stammen von den Büros «denkstatt sàrl» und «Baubüro Insitu AG», die in den 1990er-Jahren in Basel gegründet wurden. Die beiden Schwesterunternehmen haben seither in der Branche viel angestossen. Inzwischen besteht neben ihnen auch das Unternehmen «Zirkular GmbH», bei dem die Kreislaufwirtschaft im Zentrum steht. GRAU Online hat sich mit Ben Pohl von «denkstatt» und mit Pascal Angehrn vom Baubüro «in situ» über die Möglichkeiten unterhalten, vorfabrizierte Betonelemente länger zu nutzen.

Ben Pohl und Pascal Angehrn, Sie beschäftigen sich mit der umweltschonenden Nutzung von Baumaterialien. Dabei fokussieren Sie unter anderem auf die Umnutzung von bestehenden Bauten. Sie nennen das «Wieder-in-Wert-Setzung». Können Sie dies ausführen?

Ben Pohl: Wir sprechen bei uns intern von einer Nachhaltigkeitskaskade. Die Weiter- oder Umnutzung eines Gebäudes ist dabei die erste Stufe. Erst danach folgen Schritte wie Wiederverwendung von Bauteilen oder Recycling. Wenn wir von «Wieder-in-Wert-Setzung» sprechen, beinhaltet dies einen ganzen Prozess. Dabei stellen wir uns als erstes die Frage: Was kann die Substanz eines Gebäudes noch leisten? Danach folgen die Abklärungen zur potenziellen neuen Nutzung. Was könnte dieser Bau in Zukunft beherbergen? Welche Menschen oder Firmen würden in dieses Umfeld passen? Wir versuchen, das Gebäude als Potenzialraum zu lesen. Könnte hier in Zukunft Gemüse wachsen, könnte ein Hotel daraus entstehen, neue Werkstätten oder Wohnraum? Bei der Beantwortung helfen uns die zukünftigen Nutzer:innen selbst.

Ob Handwerk oder Wohnen, wir suchen für die alten Gebäude Menschen, die etwas darin machen möchten. In der Regel gibt es davon immer genug. Wir suchen dann den «best-match», bei dem die zukünftige Nutzung und die Art des Gebäudes am besten zusammenpassen. Dann wissen wir auch, wieweit die Gebäude baulich angepasst oder ertüchtigt werden müssen.

Pascal Anghern: Das Erstaunliche und Faszinierende dabei ist: Meist gibt es im Prozess mit unseren Partner:innen einen Schlüsselmoment, einen Switch, wo auf einmal alle den enormen Wert des Gebäudes wiedererkennen. Und zwar auf ökologischer, ökonomischer und auf emotionaler Ebene. Das passiert manchmal sogar bei Projekten, denen wir anfangs wenig Potenzial zugeschrieben hatten.

Warum ist die Umnutzung aus Ihrer Sicht besser als ein Neubau?

Ben Pohl: In der Schweiz werden pro Jahr im Schnitt 4000 Gebäude abgebrochen. Daraus resultiert Abbruchmaterial von 17 Millionen Tonnen. Bei einem Grossteil dieser Gebäude wäre eine Umnutzung die nachhaltigere Lösung.

Doch ich muss einräumen: So wie wir heute Ökonomie definieren, sind Umnutzungen oft weniger Ertragreich als Neubauten. Das sähe ganz anders aus, wenn wir die Gesamtrechnung anders aufstellen würden. Wir müssten die graue Energie, die Emissionen, die durch den Neubau sowie den Abbruch entstehen, und die gesamten Klimafolgekosten mit in Rechnung stellen. Denn als Gesellschaft zahlen wir am Ende auch diese Kosten. Hierin liegt das grosse Missverhältnis. Wir versuchen bei «denkstatt» daher mit Referenzprojekten zu beweisen, dass auch die ökonomische Komponente nachhaltig funktionieren kann.

Wenn es doch zu einem Gebäudeabbruch kommt, besagt Ihre Nachhaltigkeitskaskade, dass die Wiederverwendung der Baumaterialien noch vor dem Recyclingprozess zum Tragen kommen soll. Gibt es dazu bereits Pionierprojekte, die auch die Wiederverwendung von Betonfertigteilen beinhalten?

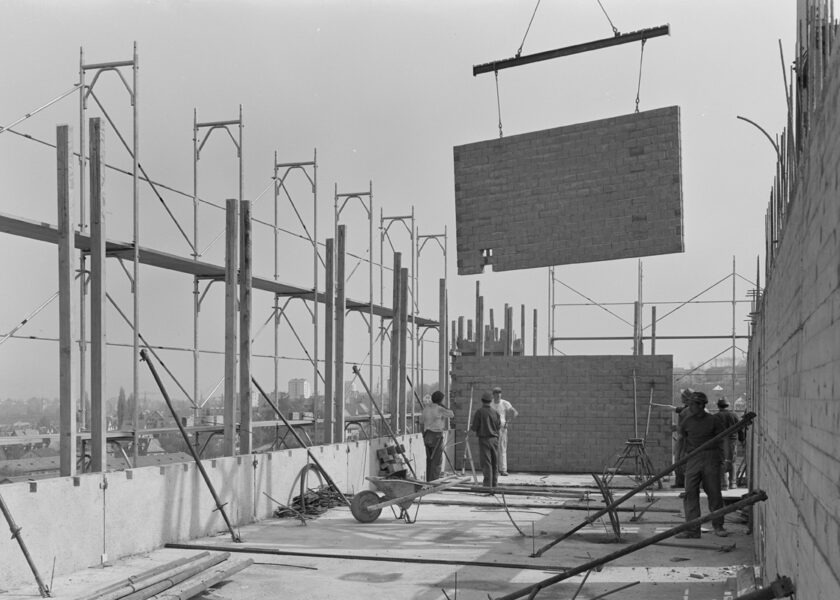

Pascal Angehrn: Vorfabrizierte Betonelemente eignen sich generell sehr gut für den Wiedereinbau. Man muss sie teilweise downgraden, vom Aussen- in den Innenraum zum Beispiel, doch sie könnten mit relativ wenig Aufwand wieder verbaut werden. Das haben wir beim Werkstatt-Areal in Zürich als Pionierprojekt umgesetzt. Dort bauen wir die alten SBB-Werkstätten zu einem Standort für gewerbliche und industrielle Innovationsbetriebe um. Hier haben wir bestehende Betonelemente als Fundationen wiedergenutzt.

Ein zweites Beispiel ist die Analyse über das Hochhaus des Triemlispitals in Zürich, die von unserer Schwesterfirma Zirkular durchgeführt wurde. Dabei konnten wir beweisen, dass die vorfabrizierten Betondeckenplatten von 1963 rückgebaut und wiederverwendet werden können.

Ben Pohl: Als Betonelementehersteller muss ich mir dabei natürlich die Frage stellen: «Wie mache ich zukünftig ein Geschäft, wenn in 30 Jahren nur noch bestehende Elemente von A nach B verbaut werden?»

Wie sagen Sie diesen Elementeproduzenten, dass es doch der richtige Weg ist?

Ben Pohl: Wir hatten bereits ähnliche Diskussionen mit einem Hersteller von Aluminiumfassaden und sind bei der Suche nach Lösungen darauf gekommen, dass man über die Organisationsmodelle der Ökonomie nachdenken muss. Wir haben heute eine Wirtschaftsordnung, die darauf basiert, dass Geschäfte oft an Dinge gekoppelt sind. Je mehr Lavabos ich verkaufe, desto erfolgreicher bin ich. Man muss also dafür sorgen, dass die Leute alle zehn Jahre ein neues Lavabo wollen. Das ist absoluter Unsinn. Das ist eine an Ressourcen gekoppelte Definition von Erfolg.

Es wäre doch eine Möglichkeit, zu sagen: «Ich verkaufe meine Betonelemente nicht an den Bauherren. Ich vermiete sie nur.» So bleibe ich als Hersteller dauerhaft in der Eigentümerschaft. Das könnte dazu führen, dass die Elemente vermehrt so hergestellt würden, dass ein Rückbau und Wiedereinbringen möglich sind. Es würde eventuell auch dazu führen, dass die Erstellungskosten von Gebäuden attraktiver würden, denn der Bauherr müsste den Stahlbeton nicht kaufen, sondern würde ihn über die Betriebseinnahmen des Gebäudes laufend finanzieren. Wir denken, dass die entscheidenden Innovationen nicht nur technisch sind, sondern vor allem auch im Bereich der Geschäftsmodelle liegen.

Kennen Sie bereits gute Beispiele für solche Geschäftsmodelle?

Pascal Angehrn: Beim Holzbau in Deutschland ist dieser Change bereits in vollem Gang. Es gibt deutsche Holzbauunternehmen, die den Rückbau von Holzelementen garantieren. Und das machen sie nicht in erster Linie aus ethischen, ökologischen Überlegungen, sondern im Wissen, dass sich der deutsche Wald in den nächsten 30 Jahren so verändern wird, dass nicht mehr genug Rohstoffe vorhanden sein werden. Der momentane Holzschlag ist mit 130 Prozent schon über dem Limit.

Aber es ist schon so, dass viele dieser Umnutzungs- und Wiederverwendungsprojekte auch kostenintensiv sind. Oder würden Sie dem Wiedersprechen?

Pascal Angehrn: Aus unserer Erfahrung muss das nicht sein. Wir können bei einer Umnutzung den gesamten Transformationsprozess im Durchschnitt um 30 Prozent günstiger gestalten, als wenn wir das Gebäude abreissen und neu bauen. Die Voraussetzung dafür ist, dass der bereits erwähnte «best-match» stimmig ist. Und dass man potenziellen Akteure möglichst früh im Prozess herbeiführt.

Ben Pohl: Dem stimme ich vollkommen zu, muss aber ergänzen, dass eines der grossen Argumente für den Ersatzneubau ja ist, dass auf demselben Boden mehr Nutzfläche oder Wohnraum entstehen kann. Das geht vielfach auch durch Aufstockungen oder Nachverdichtungen auf dem Bestand, mit Umnutzungen und Umbauten lassen sich diese Maximierungen jedoch nicht immer erreichen. Wenn ich den Boden also zu teuer erworben habe und gezwungen bin, die Ausnutzung ans Maximum zu bringen und mein Bestand dieses Maximum nicht möglich macht, dann kann ich als Investor:in oft gar nicht umnutzen, obwohl eine Umnutzung sogar günstiger wäre. Ich muss dann nach der Logik der Excel-Tabellen neu bauen, weil der vorherige Bodeneigentümer die Nachhaltigkeit durch seinen zu hohen Verkaufspreis schon verhindert hat.

Worauf muss dann heute bei einem Neubau geachtet werden, damit der Rückbau von Beginn weg mitgedacht werden kann?

Pascal Angehrn: Bei unseren Analysen der Bausubstanzen zeigte sich, gerade mit vorfabrizierten Betonelementen ist dies relativ einfach. Diese müssten bei der Planung bereits so konzipiert werden, dass eine spätere Wiedernutzung möglich ist. Auch im Bereich der digitalen Kategorisierung sind wir weit, ob das jetzt auf einem BIM-Modell basiert oder zum Beispiel über eine Plattform wie madaster.ch organisiert wird. Der Krux ist: Heute ist es noch immer einfacher und billiger, das Ganze vor Ort zu betonieren. Spannend aber ist: Seit wir und andere Gestalter:innen anhand von gebauten Projekten bewiesen haben, dass es möglich ist, kann man sich nicht mehr dahinter verstecken, dass es nicht geht.

Wie gehen Sie mit Elementen aus Rückbauten um, die nicht sofort einer neuen Verwendung zugeführt werden können?

Pascal Angehrn: Wir haben lernen müssen: Das Lagern von Material ist ökonomisch nicht sinnvoll. Wir müssen versuchen, die Materialien direkt auf die neue Baustelle zu liefern. Wir haben bisher wenig grosse, zugängliche Lager gefunden, die wir bespielen könnten. Es ist eine Riesenherausforderung, die man ebenfalls von Beginn weg mitdenken muss.

Ben Pohl: Oder man kreiert ein Zwischenlager, das einen Gebrauchswert hat. Das machen wir zum Beispiel bei dem Projekt Hardturmstrasse in Zürich, wo wir abgeschnittenen Beton als temporäre Freiraumelemente nutzen.

Pascal Angehrn: Die immense Rückbautätigkeit in der Schweiz erlaubt es uns aber auch, «on demand» zu suchen. Dafür haben wir eigens einen neuen Beruf erschaffen, den Bauteiljäger respektive die Bauteiljägerin, die über unsere Schwesterfirma Zirkular organisiert sind. Sie durchforsten das Netzwerk, das wir uns aufgebaut haben, und finden fast immer etwas Passendes.

Und was passiert, wenn in Zukunft weniger rückgebaut wird?

Pascal Angehrn: Vorerst ist bei Weitem noch genug Material vorhanden. Gleichzeitig sind wir ja dabei, sehr gute digitale Strukturen aufzubauen, die uns dabei helfen, die richtigen Materialien für ein Bauprojekt zu finden. Es wäre eine falsche Ausrede, aufgrund dieses Arguments nichts zu machen.

Ben Pohl: Durch diese Fragestellung wird allerdings auch einer der Wiedersprüche sichtbar. Dass man nämlich aufpassen muss, Strukturen zu schaffen, welche die ganze verbaute Welt als Organspender ansehen. Grundsätzlich haben alle Strukturen immer den Drang, selbsterhaltend zu sein. Wenn wir ein grosses Bauteilwiederverwertungsbusiness etablieren, wird dieses neue Geschäftsfeld als Selbsterhaltungstrieb Projekte nur noch auf dieser Basis betrachten. Und widerstrebt natürlich der ersten Ebene der Nachhaltigkeit, nämlich, das Gebäude möglichst lange zu erhalten. Wir sehen den Bereich der Bauteilwiederverwendung als Brückentechnologie, denn es gilt aus unserer Sicht immer anzustreben, die Lebenszyklen der Baustrukturen möglichst zu verlängern.

Viele in der Branche plädieren dafür, unsere Bauweisen anzupassen, um eine längere Nutzung respektive auch die Wiederverwendung konsequent mitzudenken. Wer aber weiss, was wir in 80 Jahren brauchen werden?

Pascal Angehrn: Aus architektonischer Perspektive bedeutet das, wir müssen Gebäude so erstellen, dass eine Aneignung möglich ist – in der Konstruktion und in der Ausformulierung der Details. Wir müssen Konstruktionen so gestalten, dass sie zugänglich, rückbaubar und anpassbar sind. Das heisst aber auch, die architektonische Formsprache wird sich verändern.

Ben Pohl: Es gibt dazu bereits gute Beispiele. Wenn wir 100 Jahre zurückschauen, finden wir eine Architektur, welche die Zeit überlebt hat. Diese Bauten weisen bis heute eine sehr hohe Qualität auf. Wenn wir sie sanieren, sind es vor allem Elektro- und Wasserleitungen, die ersetzt werden müssen. Und wenn ich mir überlege, was in 100 Jahren sein könnte: Die Menschen werden weiter wohnen wollen, sie werden nicht übermässig wachsen oder schrumpfen, und sie werden aus Fenstern schauen wollen. Bauen wir doch so, dass unsere Enkel noch in unseren Gebäuden arbeiten und wohnen können und Gebautes nicht obsolet wird.

Pascal Angehrn: Was mir persönlich dabei grosse Freude bereitet: In der Architekturszene findet dieses Umdenken bereits statt. Es gibt innovative Büros, die das Potenzial des Bestandes lesen können und mit wiederverwendbaren Bauteilen neu denken, was eine neue Architektursprache generiert.